發布日期:2019-09-19 16:04:10 閱讀次數:2262

在發展綠色經濟、推動可持續發展的賽道上,偏居西南一隅的云南省,憑借其得天獨厚的資源稟賦和良好的生態基礎,正在加速快跑。根據今年上半年中國31個省區市的GDP統計數據,云南省GDP增速高達9.2%,領跑全國,居第一位。

“云南具有發展綠色經濟、推動可持續發展的獨特優勢。”在上周召開的2019年《財富》全球可持續論壇上,云南省委書記陳豪表示,“云南正以綠色發展、可持續發展的堅定行動和嶄新姿態呈現在世人面前。”

云南省經濟增速連續多年保持在全國前三位。過去5年,云南省地區生產總值年均增長8.9%,經濟總量由全國第24位上升至第20位。與此同時,主要城市空氣優良率達到98%以上,清潔能源發電量占比達到90.5%,單位GDP能耗累計下降23%。貧困發生率從2012年的21.7%下降到5.39%。

生態環境保護與經濟社會發展在這里實現了雙贏。一個生態美、環境美、城市美、鄉村美、山水美的中國最美麗省份,正如孔雀開屏美麗綻放。

哈尼梯田的“增收計劃”

9日9日,云南省元陽縣,紅河哈尼梯田景色

9日下午,云南省元陽縣,有著1300多年開墾歷史的紅河哈尼梯田展現在記者眼前。站在山頂俯瞰,黃墻、茅草頂的哈尼族特色民居與原始森林相映成趣;連綿起伏的梯田層層疊疊、埂回堤轉、蜿蜒而上,如天梯倒懸。

世界遺產哈尼梯田元陽管理委員會專職副主任朱文珍介紹,2013年6月22日,紅河哈尼梯田被列入世界遺產名錄,成為中國第45處世界遺產,也是我國第一個以民族名稱命名、以農耕文明為主題的活態世界遺產。

李湘告訴記者,早些年紅河哈尼梯田也曾出現過“波折”,種田效益不高,青壯年都選擇外出務工,留守的村民大多是老人和婦女。哈尼梯田一度面臨著荒田的危機。沒有人種田,連帶消失的還有開秧門、樂作舞、哈尼古歌等哈尼族文化。

被列入世界遺產名錄之后,元陽縣開始實施哈尼梯田增收計劃,“稻魚鴨”綠色高產高效綜合種養模式逐漸形成。按照這一模式,在梯田里種植水稻的時候,按時間節點養魚、養鴨。

通過魚、鴨的游動、采食和排泄等活動,可以抑制雜草生長和疏松土壤,增加有機肥,有利于水稻生長;減少了飼料量,還讓魚和鴨成了真正的生態魚、生態鴨;稻、魚、鴨三者之間互惠互利,整個種養殖過程綠色、環保、無污染。

以前,哈尼梯田一畝地的產值僅1000多元,“稻魚鴨”模式下,達到畝產“百斤糧、百斤魚、千枚蛋、萬產值”。2018年,紅河州在梯田保護區推廣“稻魚鴨”綜合種養模式12.09萬畝,每畝綜合產值達6775元,受益農戶3.3萬多戶。

遺產區景區開發的世博元陽公司每年按照門票收入的30%提取扶持資金,扶持遺產區群眾發展生產。元陽縣呼山眾創農業開發有限公司采取“公司+基地+合作社+農戶”的模式發展稻魚鴨種養,與全國水產技術推廣總站、上海海洋大學、云南省水產技術推廣站等科研單位開展技術合作。

目前,該公司已建成專業合作社示范稻魚鴨高效養殖示范基地186.7公頃,累計投放魚苗450噸,覆蓋23000多戶農戶,其中,建檔立卡貧困戶5000多戶。

傳統村落阿者科村每年約有2萬人入村參觀游覽,每年約有60萬元的門票收入。50%的門票收入用于分紅,全村每人每年分得750元,平均每戶每年可分紅4600元。哈尼梯田遺產區正在釋放出越來越豐厚的生態紅利。

從“尿盆子”到生態之湖

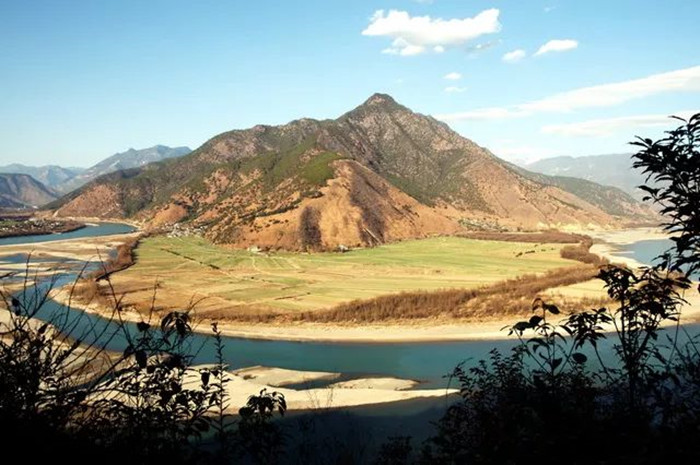

云南“三江并流”自然景觀

撫仙湖,中國最大的深水型淡水湖泊,湖水晶瑩剔透,水質常年保持在Ⅰ類,成為云南省生態環境保護成效的一面鏡子,也是云南省向海內外推介時,每每掛在嘴邊的一個響亮的品牌。

“云南是較早探索生態文明建設和綠色發展的省份,也是中國生態環境保護取得巨大成效的縮影。”9月4日,在撫仙湖畔,云南省省長阮成發自豪地對中外賓客說。

像撫仙湖這樣的美景,在云南省數不勝數。

但在前些年,許多美景并不美,滇池就是一個典型的例子。昆明市滇池管理局局長付文介紹,上世紀90年代,滇池水體黑臭,水葫蘆瘋長,藍藻水華綠如油漆,滇池水質惡化為劣Ⅴ類,成為我國污染最嚴重的湖泊之一。

那些年,滇池被人們形容為昆明的“尿盆子”。云南省生態環境廳一位工作人員對第一財經記者說,“嚴重的時候,藍藻布滿湖面,扔塊磚頭都能漂在上面。”

這之后,滇池保護治理以點源污染控制入手,實施了環湖截污治污、農業農村面源治理、環湖生態修復、河道支流溝渠整治、湖內清淤生態治理、節水及外流域引水等“六大工程”。

經過多年努力終于見效。環保部門的水質監測數據顯示:滇池全湖水質2016年首次由劣Ⅴ類上升為Ⅴ類。2017年繼續保持Ⅴ類。2018年滇池水質與上年同比有明顯好轉,由中度富營養轉為輕度富營養。滇池草海、外海水質均達到IV類,是30年來最好水質。2019年上半年滇池全湖水質保持Ⅳ類,水質狀況由重度污染轉為輕度污染。

8日傍晚,第一財經記者沿昆明市海埂大壩查看滇池水質情況,發現水體已沒有異味。水面上幾艘快艇高速劃過。不時還能看到正在給水體增氧的工作船。按照昆明市的計劃,力爭到2020年,滇池水質穩定達到Ⅳ類,使其成為生態之湖、景觀之湖、人文之湖。

9月8日,云南昆明滇池,一艘工作船正在為水體增氧

今年7月,“云南貢山縣獨龍江鄉生態扶貧的生動實踐”入選中組部編選的生態文明主題教育案例。這是一個貧困地區“在保護中發展,在發展中脫貧”的感人故事。

獨龍江鄉地處中緬和滇藏結合部,是全國唯一的獨龍族聚居地。全鄉總人口4272人,99%為獨龍族。過去,云南獨龍江鄉獨龍族群眾靠“輪歇燒荒、刀耕火種、廣種薄收”等生產生活方式度日,導致獨龍江鄉的“樹越砍越少,山越燒越禿”,群眾卻一直在“貧困線”上掙扎。2011年,獨龍族群眾人均純收入僅為1255元。

2017年,貢山縣利用獨龍江鄉2014年和2015年鞏固退耕還林結余資金購買草果苗253784株,發放給最適宜種植草果的巴坡、孔當和馬庫三個村委會,共種植3172畝。2018年底,這三個村委會戶均僅草果一項年收入就達2.5萬元以上,逐步有了穩定增收的支柱產業。

獨龍江鄉還選聘了313名護林員,無法外出、無業可扶、無力脫貧、固守邊疆的貧困人口獲得就地就業和脫貧機會,每人每年有1萬元的工資性收入。獨龍江鄉建綠保林生態扶貧專業合作社承接的森林撫育面積有7247畝。2019年一季度,該合作社員通過參與森林撫育項目建設獲得勞務性收入182340元,人均近10000元。

截至2018年底,獨龍江鄉6個村委會中有5個村的群眾戶戶種草果、人人有收入,草果面積達6.8萬畝,產量達1004噸,產值約743萬元,草果種植戶僅草果一項人均純收入就達3000元以上。

此外,獨龍江鄉還探索出了“林+畜禽”“林+蜂”“林+菌”“林+游”發展模式。2018年底,獨龍江鄉獨龍族實現整族脫貧。

世界一流的健康生活目的地

云南玉龍雪山省級自然保護區的自然風光

8月30日,中國(云南)自由貿易試驗區掛牌運行。當日就有28家企業宣布入駐云南自貿試驗區昆明片區。第一財經記者注意到,云南的自貿試驗區探索,不僅要建設面向南亞東南亞輻射中心的核心區,營造國際一流營商環境的創新高地,也要建設世界一流的健康生活目的地,引領帶動大健康產業的創新發展。

而這一切,良好的生態環境是基礎和前提。

“云南要著力構建創新型、開放型和高端化、信息化、綠色化的現代產業體系,也要著力打造世界一流的綠色能源、綠色食品、健康生活目的地三張品牌。”陳豪說。

阮成發也表示,“云南正讓‘綠色’成為高質量跨越式發展的鮮明底色。”他介紹,在打造“綠色能源牌”方面,云南以水電為基礎的能源產業增加值已突破1000億元,到2020年,水電有望成為云南第一大支柱產業。目前,云南清潔能源電量占比已達到90%以上。

在打造“綠色食品牌”方面,云南省已認證有機食品企業392家、產品1358個,認證面積25.9萬畝,綠色有機正成為云南農業發展的突出亮點。

“再過3年,茶葉、花卉、蔬菜、水果、中藥材、肉牛等6個產業產值均有望達到千億元。堅果、咖啡這兩個產業產值均有望達到600億元。”阮成發說。

在打造“健康生活目的地牌”方面,阮成發介紹,云南正推進全域旅游和智慧旅游,加快推動旅游業轉型升級。近5年,云南接待海內外游客年均增長24.5%,旅游業總收入年均增長35.5%。

云南河口口岸是我國與越南、東南亞各國進行經濟文化交流的重要門戶和窗口,也是“南方絲綢之路”的第二條通道

在快速城市化的過程中,選擇什么樣的規劃,決定著這個城市的未來。圖為昆明市呈貢區城市景觀

今年4月,云南省委辦公廳、省政府辦公廳印發的《關于努力將云南建設成為中國最美麗省份的指導意見》提出,到2025年,生態美、環境美、城市美、鄉村美、山水美成為普遍形態,總體建成中國最美麗省份。到2035年,生態保護、環境質量、資源利用等走在全國前列,全面建成中國最美麗省份。

中共中央、國務院2018年出臺的《關于全面加強生態環境保護 堅決打好污染防治攻堅戰的意見》明確要求,推動生態文明示范創建、“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地建設活動。

中國環境科學研究院生態文明研究中心主任張惠遠介紹,截至目前,生態環境部命名了兩批共91個國家生態文明建設示范市縣和29個“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,初步形成了點面結合、多層次推進、東中西部有序布局的建設體系。

其中,僅云南省就建成4個國家生態文明建設示范州市縣(西雙版納州、保山市、石林縣、華寧縣),2個“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地(騰沖市、紅河哈尼梯田遺產區),10個國家級生態示范區、85個國家級生態鄉鎮和3個國家級生態村。

“總體來看,云南積極落實‘五位一體’的生態文明建設,示范建設地區在改善生態環境質量、推動綠色發展轉型以及落實生態文明體制改革任務三個方面走在區域和全國的前列。”張惠遠介紹,同時,云南致力于踐行“兩山”理論,“兩山”基地在推動生態農業、生態加工業、生態旅游等生態優勢向經濟優勢、發展優勢轉化方面也成效顯著,有效推動了區域高質量發展。

新聞背景

生態文明示范建設

上世紀九十年代,原國家環保局(總局)在全國范圍廣泛開展生態示范區建設工作;2000年以來,原環境保護部在生態示范區工作基礎上,推動開展以生態省、市、縣、鄉鎮、村、工業園區為抓手的生態建設示范區工作;2013年,經中央批準,“生態建設示范區”更名為“生態文明建設示范區”。

截至目前,生態環境部命名了兩批共91個國家生態文明建設示范市縣和29個“綠水青山就是金山銀山”實踐創新基地,初步形成了點面結合、多層次推進、東中西部有序布局的建設體系。示范建設工作取得顯著成效。

文章出處:“云南環境宣教”公眾號